Algumas reflexões sobre o que nos revelam os dados - Os quesitos raça/cor ganham espaço nas pesquisas.

O Brasil é um país de grandes contrastes sociais e desigualdades

resultantes de um longo período de colonização e exploração das

populações indígenas e negras. Ainda hoje as conseqüências do regime

escravocrata persistem mostrando estatísticas nas quais essas populações

aparecem em grandes desvantagens em relação aos brancos. Essas

constatações hoje já começam a ser aceitas pelos governos, e medidas de

equalização dos quadros de desigualdades começam a serem tomadas.

É necessário e urgente que a garantia dos direitos fundamentais como

saúde, educação e trabalho, seja efetivada com justiça, de forma que as

camadas desfavorecidas da sociedade brasileira possam ter um aumento

significativo de qualidade de vida. Algumas ações governamentais têm

sido implementadas nesse sentido, dentre as quais podemos citar a

obrigatoriedade de 50% de mulheres nas candidaturas para cargos públicos

eletivos(1), e políticas de trabalho direcionadas para portadores de

deficiências físicas(2).

Os movimentos sociais como um todo, sobretudo os feministas, negros, e

de jovens, tiveram uma participação decisiva nessas ações desde o

momento inicial de pressão política, passando pela sua elaboração,

execução e monitoramento. A criação de secretarias governamentais para

tratar especificamente dessas políticas é uma prova concreta da

mobilização e força dos movimentos sociais e da sociedade civil de uma

forma geral.

Embora alguns avanços sejam identificados, a base das desigualdades

persiste. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

(PNAD, 2006), a população entre 7 e 14 anos do Norte-Nordeste continua

apresentando as menores taxas de escolarização. As mulheres na idade

entre 5 a 17 anos apontam um percentual maior de freqüência à escola que

os homens, respectivamente 92,4% para 91,9%, sendo que o aumento

ocorreu em todas as regiões. No Norte-Nordeste a taxa de analfabetismo

das mulheres foi menor que a dos homens. As mulheres possuem em 2006, em

média, mais anos de estudo completos que os homens. A participação das

mulheres no mercado de trabalho e na freqüência à universidade também

cresce em relação aos homens, no entanto o tipo de ocupação no trabalho e

os salários são inferiores aos dos homens, o que evidencia a

persistência das desigualdades.

Quando nos referimos aos itens "cor" ou "raça", os dados da PNAD

(2006) atestam que, dos 15 milhões de analfabetos brasileiros mais de 10

milhões são pretos e pardos, apresentando mais que o dobro na taxa de

analfabetismo em relação aos brancos, ou seja, 14% contra 6,5% para os

brancos. Já com relação à freqüência à universidade, os brancos

correspondem a 56%, e pretos e pardos 22%, mas esses dados são

verdadeiramente alarmantes quando passamos a perceber qual a porcentagem

de pretos e pardos que conseguem concluir a graduação em relação aos

brancos. Da população de 25 anos ou mais que concluíram a graduação em

2006, temos um total de 8,6%. Desses 8,6% que concluíram; 78% são

brancos, 16% pardos, e apenas 3,3% de negros.

Estas estatísticas nos mostram claramente a necessidade e urgência de

ações afirmativas e cotas que garantam o acesso e permanência da

população negra na universidade. Das políticas de ação afirmativa já

implementadas, o sistema de cotas foi o que mais envolveu a opinião

pública e mobilizou setores da sociedade civil. Muitas universidades

estaduais e federais(3) já iniciaram políticas e programas de

democratização do acesso e permanência de índios e negros, cada uma de

acordo com as suas especificidades regionais e com embates políticos

diferenciados.

Raça e relações raciais

Muitos desafios têm contribuído para o avanço dos estudos sobre as

relações raciais no Brasil, e estes se apresentam em conjunturas

sócio-históricas diferentes, de acordo com o dinamismo das relações que

se constroem a cada época. Portanto, dado a brevidade de nosso texto,

destacaremos apenas alguns desafios mais pertinentes à compreensão de

nosso objeto. Queremos no entanto destacar a influência que o pensamento

cientifico opera sobre o imaginário social e de como as idéias racistas

ainda hoje repercutem.

Hasenbalg (1979) faz um interessante comentário crítico às teses de

Florestan Fernandes (1965) apresentadas em seu texto: "Integração do

Negro na Sociedade de Classes". O primeiro autor fundamenta sua crítica

ao segundo com base, sobretudo, em Stanislav Andreski (1969 apud

HASENBALG, op. cit., p. 76), quando este afirma: "Uma vez que uma

superposição bem definida de raças passa a existir, cria-se uma situação

em que é bastante racional para seus beneficiários tentar perpetuá-la".

O autor não concorda com Florestan Fernandes (1965, p. 75) quando

este considera que "[...] parece provável que as tendências dominantes

levarão ao estabelecimento de uma autêntica democracia racial."

(FERNANDES apud HASENBALG, 1979, p. 75). De acordo com o que apresenta

Hasenbalg (op. cit.), Fernandes (op. cit.) considera que, uma democracia

racial autêntica implica que negros e mulatos devam alcançar posições

de classe equivalentes àquelas ocupadas por brancos, o que nos parece

correto. Ainda de acordo com o autor, Fernandes (op. cit.) acreditava na

gradativa transformação das relações raciais no Brasil, à medida que o

modelo econômico fosse sofrendo mudanças de um perfil arcaico para outro

mais moderno e democrático. Este autor acreditava que os comportamentos

preconceituosos e racistas acabariam por desaparecer, o que na verdade

não ocorreu, pelo contrário, as desigualdades persistem, em grande parte

em conseqüência da discriminação, do preconceito, das idéias racistas

que continuam vivas na contemporaneidade.

Com base nas posições de Hasenbalg (1979) no que se refere à

permanência de uma sociedade desigual, mesmo após a abolição, e

considerando os efeitos perversos e ainda permanentes do longo período

de escravidão, situaremos nosso texto no momento mais recente das

discussões sobre relações raciais. Atualmente busca-se com as políticas

de ação afirmativa, se busca uma justiça racial concreta, da forma como

pensou Fernandes (1965), ou seja, onde negros ocupem status social

equivalente aos brancos.

Estudos de relações raciais no Brasil

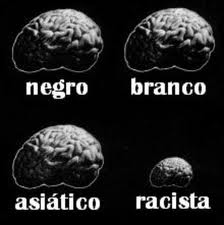

Guimarães (1999) destaca que as primeiras compreensões de raça

estavam relacionadas às características físicas das populações nativas

dos vários continentes. Os estudiosos atribuíam qualidades morais,

intelectuais e psicológicas de acordo com os atributos físicos das

populações. De acordo com esse autor, estas teorias racistas sustentaram

aspirações imperialistas e geraram grandes tragédias o que levou os

cientistas a negarem este conceito de raça. Houve uma substituição do

termo raça por "etnia" (Ibidem).

Conforme declara Telles (2003) a respeito das teorias racistas do

século XIX surgidas na Europa e amplamente assimiladas e divulgadas no

Brasil, a idéia de raça é conceitual e não um fato biológico. Embora as

teorias de superioridade da raça branca, que ganharam um status

científico no século XIX, tenham sido desacreditadas, elas continuam

firmemente enraizadas no pensamento social (Ibidem). Para Pessoa (1996),

o conceito de raça é comparativo, e para se reconhecer uma raça é

necessário estabelecer um contraste com outra semelhante ou diferente. A

esse respeito o autor traz sua compreensão com base no conceito de

raciação, conforme podemos ver a seguir:

Como a raciação é um processo longo e contínuo que vai produzindo raças dentro de raças, o grau de diferença entre as raças varia. Comparada com a população alpina, a população nórdica é uma raça menor (não muito distinta), mas, em relação aos pigmeus africanos, é uma raça maior (muito diferente). (Ibidem, p. 30).

Como a raciação é um processo longo e contínuo que vai produzindo raças dentro de raças, o grau de diferença entre as raças varia. Comparada com a população alpina, a população nórdica é uma raça menor (não muito distinta), mas, em relação aos pigmeus africanos, é uma raça maior (muito diferente). (Ibidem, p. 30).

O autor traz em seu texto além de noções de miscigenação e de raças

modernas, um perfil da doutrina racista e alguns dos postulados do

racismo(4), dentre os quais ressaltamos os seguintes:

- As raças puras são superiores umas às outras e todas são superiores às miscigenadas.

- Para o bem da humanidade, as raças superiores devem dominar as inferiores e usá-las para funções subalternas (Ibidem).

- Para o bem da humanidade, as raças superiores devem dominar as inferiores e usá-las para funções subalternas (Ibidem).

Ainda de acordo com Pessoa (1996, p. 30), abolir a palavra raça em

virtude do racismo e de suas graves conseqüências, não foi uma boa

iniciativa, pois "[...] não é lutando contra palavras que venceremos

preconceitos".

Costa (1989) apresenta uma compreensão distinta da de Pessoa (op.

cit.) com relação à importância do uso do termo raça. O autor considera

que até os anos 30 do século XX o conceito biologizante de raça serviu

para hierarquizar segmentos da população. A partir dos anos 70, o

conceito ganha outra importância. O autor apresenta as oscilações desse

conceito na história, e ressalta que:

Quando, nos finais dos anos 70, o movimento negro retoma o conceito

raça com um sentido político, opera-se, portanto uma inversão semântica

fundamental na categoria usada historicamente para subjugar negros e

outros não brancos. Não se trata, contudo, de um racismo invertido, como

se grupos negros quisessem afirmar alguma distinção biológica essencial

ou sua superioridade relativamente aos não negros. O que se tem é uma

estratégia política de delimitação e mobilização dos grupos

populacionais que, em virtude de um conjunto de características

corporais, continuam sistematicamente discriminados. (COSTA, 1989, p.

151).

Com relação à "luta contra palavras para vencer preconceitos" da qual

Pessoa (1996) discorda, podemos afirmar que as palavras não são vazias,

e ganham sentidos dentro de um contexto sócio-histórico e político. A

academia -lugar por excelência da elaboração de conceitos- trabalha

manipulando-os segundo os seus interesses. Portanto, é necessário

refletir sobre quem detém o poder intelectual e político de disseminar o

conhecimento e fabricar conceitos.

O movimento negro passou a utilizar o termo raça como instrumento

político para reafirmar a existência do racismo no nosso país,

fortemente enraizado nas instituições e nas formas como estas trabalham

as relações no cotidiano. As palavras que denotam o preconceito, os

estereótipos e a discriminação, demonstram o perfil racista do Brasil.

As palavras fazem parte de uma ideologia pouco percebida, simbólica e

discursiva, contra a qual a luta é também com palavras(5). O lugar da

palavra, da escola e da universidade tem grande responsabilidade sobre a

continuidade dos pensamentos racistas.

Nascimento (2003) considera que raça é um conceito que traz implícito

em sua compreensão dimensões culturais e históricas, justificando a

necessidade de se abandonar o uso do temo "etnia", conforme explicação a

seguir:

Já que a noção de raça como origem e ancestralidade incorpora as dimensões de história e cultura sem remeter ao essencialismo biológico, perde o sentido a proposta de sua substituição pelo eufemismo "etnia". Ademais, no processo de resistência à discriminação, constata-se a necessidade de reconhecer as realidades sociais criadas a partir dos critérios discriminatórios. Como lutar contra o racismo se negarmos a existência das "raças" e, portanto, da discriminação racial? (p. 50).

Já que a noção de raça como origem e ancestralidade incorpora as dimensões de história e cultura sem remeter ao essencialismo biológico, perde o sentido a proposta de sua substituição pelo eufemismo "etnia". Ademais, no processo de resistência à discriminação, constata-se a necessidade de reconhecer as realidades sociais criadas a partir dos critérios discriminatórios. Como lutar contra o racismo se negarmos a existência das "raças" e, portanto, da discriminação racial? (p. 50).

A autora supracitada considera que, entre racismo e etnicismo, o

termo derivado de raça é imediatamente identificado com o fenômeno

discriminatório e, portanto, pode ter capacidade mobilizadora. "Etnia",

na visão da autora, é um termo que não atinge o imaginário social, e

nesse caso, seria uma luta com arma discursiva impotente, segundo o

pensamento de Pessoa (1996).

O ideal de branqueamento no Brasil

Antes da criação do mito da democracia racial no Brasil(6), que

considerou a convivência entre as três raças formadoras do povo

brasileiro como algo positivo, existia no Brasil um outro ideário

amplamente divulgado pelas ciências médicas, jurídicas, filosóficas, e

outras, com fortes influências das idéias de eugenia divulgadas na

Europa(7). Esse ideário configurado nas teorias racistas do século

XIX(8) consistia na crença de que, a miscigenação era uma aberração, uma

verdadeira degenerescência da espécie humana. O ideal seria que as

raças fossem puras. As raças inferiores, as negras principalmente, não

poderiam se misturar às superiores, e os brancos que cometessem essa

imprudência eram castigados. A mistura de raças originaria um ser humano

inferior.

Da mesma forma como interessou a uma elite branca esse pensamento, a

reinterpretarão positiva de miscigenação alardeada de forma muito

inteligente nos anos 20 e 30 também assegurou a continuação do domínio

dessa elite sobre a população negra e índia. Skidmore (1976, p. 192)

esclarece que "[...] os anos 20 e 30 no Brasil viram a consolidação do

ideal de branqueamento e sua aceitação implícita pelos formuladores da

doutrina e pelos críticos sociais".

A dificuldade dos negros, de se reconhecerem como tal, e de

perceberem como se tornam negros está implícita na construção científica

da idéia de que a miscigenação com brancos melhoraria as supostas

qualidades inferiores da raça negra. Os efeitos dessas teorias têm

reflexo até o momento atual em nossa sociedade, atingindo as dimensões

do desejo de crianças, jovens e adultos de se aproximarem ao máximo dos

valores cultivados pelos brancos.

Reiteramos que a escola enquanto instituição por excelência, da

palavra, da comunicação, da construção da sociabilidade entre crianças,

jovens e adultos, figura como uma das principais mantenedoras desse

pensamento racista. Na escola são lidos os textos que foram produzidos

por esses escritores, dentre eles um que, até hoje é leitura central nas

escolas: Monteiro Lobato, escritor excelente do ponto de vista da

técnica, da criatividade, mas que apresenta para os professores questões

para serem refletidas com os leitores infantis e juvenis. Apresentamos

essa reflexão, pautada nos estudos de Skidmore (1976), quando este

coloca a importância que tiveram os escritores na formulação desses

ideais de branqueamento. Ele cita a participação de muitos estudiosos(9)

que elaboraram idéias dessa política de branqueamento e coloca Gilberto

Freyre como um dos principais cientistas na construção dessas idéias.

Por traz da idéia de uma convivência harmônica entre as raças,

parecia existir o propósito de eliminar pouco a pouco a população negra

tida como inferior, e desta vez, não pela violência, nem pelos maus

tratos próprios da escravidão, mas por um princípio científico

amplamente divulgado e inculcado no imaginário social. De que forma

combater idéias racistas e todas as formas de preconceito, estereótipos e

discriminação, se todos acreditavam no seu desaparecimento, sendo assim

tidos como idéias arcaicas, como coisas do passado?

Conforme Skidmore (1976), o escritor Monteiro Lobato(10) teve uma

ascensão expressiva no cenário da literatura brasileira da época devido à

divulgação desse ideal de branqueamento através de seus livros e de

matérias jornalísticas. Em carta que Lobato escreveu a um amigo podemos

perceber a dimensão dos valores diferenciados que este escritor atribui

às raças:

Num desfile, à tarde... perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má-formas humanas - todas menos a normal... Como consertar essa gente? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança! Talvez a salvação venha de São Paulo e outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Os americanos salvaram-se da mestiçagem com a barreira do preconceito racial. Temos também aqui essa barreira, mas só em certas classes e certas zonas. No Rio, não existe. (LOBATO, 1944 apud SKIDMORE, op. cit., p. 199).

Num desfile, à tarde... perpassam todas as degenerescências, todas as formas e má-formas humanas - todas menos a normal... Como consertar essa gente? Que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui, na sua inconsciente vingança! Talvez a salvação venha de São Paulo e outras zonas que intensamente se injetam de sangue europeu. Os americanos salvaram-se da mestiçagem com a barreira do preconceito racial. Temos também aqui essa barreira, mas só em certas classes e certas zonas. No Rio, não existe. (LOBATO, 1944 apud SKIDMORE, op. cit., p. 199).

Andréas Hofbauer (2003), em seus estudos sobre as bases ideológicas

do racismo brasileiro, confirma que o racismo que ainda hoje persiste

nas relações sociais é fruto não só de uma construção científica, mas

também jurídica. Havia uma cobertura legal, reforçando a legitimação das

práticas de branqueamento. Hofbauer (op. cit.) citando João Batista

Lacerda (1912) afirma que:

[...] ainda no Estado Novo, Getúlio Vargas justificaria a assinatura de um decreto-lei (1945) que devia estimular a imigração européia com as seguintes palavras: "Há necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características básicas mais desejáveis de sua ascendência." (LACERDA, 1912 apud HOFBAUER, op. cit., p. 89).

[...] ainda no Estado Novo, Getúlio Vargas justificaria a assinatura de um decreto-lei (1945) que devia estimular a imigração européia com as seguintes palavras: "Há necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características básicas mais desejáveis de sua ascendência." (LACERDA, 1912 apud HOFBAUER, op. cit., p. 89).

Parece assim ficar claro que, as construções do conceito de raça e

das idéias sobre racismo estão envolvidas em um processo político

ideológico no qual os interesses de uma minoria branca dominante se

sobrepunha.

Para Costa (2002, p. 44) "[...] não se trata de uma ideologia racial,

mas de uma ideologia nacional(11), com múltiplas dimensões." O autor

considera que, em sua dimensão política, a ideologia construída na nação

brasileira a partir de 1930 assimilou o modelo francês. Ele declara que

a ideologia da mestiçagem comporta as dimensões de gênero, social,

cultural, e racial. Sobre a dimensão de gênero implícita nas idéias de

mestiçagem, e afirma:

Tanto no trabalho de Freire quanto no âmbito do esforço consistente de institucionalização de uma ideologia nacionalista de institucionalização de uma ideologia nacionalista no Estado Novo, reifica-se a imagem da mulher sem subjetividade própria e sem vida cívica e políticas autônomas; nesse construto, a mulher realiza-se e se completa enquanto objeto do desejo masculino. (Ibidem, p. 44).

Tanto no trabalho de Freire quanto no âmbito do esforço consistente de institucionalização de uma ideologia nacionalista de institucionalização de uma ideologia nacionalista no Estado Novo, reifica-se a imagem da mulher sem subjetividade própria e sem vida cívica e políticas autônomas; nesse construto, a mulher realiza-se e se completa enquanto objeto do desejo masculino. (Ibidem, p. 44).

É interessante observar como as artes, ciências e letras contribuíram

para fortalecer esse pensamento com relação a um tipo feminino sensual e

objeto do desejo masculino. Ficaram célebres os personagens femininos

criados pelo escritor Jorge Amado, traduzido para muitas línguas e

levado para o cinema e as telenovelas. A música, a pintura, e a poesia,

também contribuíram para formatar uma imagem de mulher brasileira, "tipo

exportação" que faz parte desse construto tão abrangente sobre o qual o

autor se refere.

Embora considerando que o mito da democracia racial começa a se

desconstruir nos anos 1950, Costa assegura que as desigualdades

continuam com a modernização, e coloca a importância do combate ao

racismo com medidas específicas de ação afirmativa, com o

desenvolvimento dos estudos raciais, dentre outras medidas, sejam de

procedência brasileira ou não (Ibidem).

À Guisa de Conclusão

Acreditamos que, a Universidade como lugar por excelência da

elaboração do pensamento, colabora de tempos em tempos com uma hegemonia

de determinada razão cientifica que se cristaliza no âmbito da academia

e repercute no pensamento da sociedade. A ressonância dessas idéias no

imaginário social é também disseminada. Esse movimento de construção de

idéias que advém das pesquisas na ciência pode muitas vezes ser uma

encomenda das agências financiadoras das investigações para privilegiar

determinados interesses.

De acordo com a história da filosofia da ciência, é inerente ao

pensamento científico a sua transformação, a sua falseabilidade (POPPER,

1902) as mudanças de paradigmas (KUHN, 2003) ou até a sua

desconstrução.

A ciência está fadada a ser ultrapassada, muito embora o seu

desenvolvimento não se dê de forma inteiramente nova, mas sim com base

no que já foi pensado.

O que queremos destacar é que no caso das teorias racistas do século

XIX as idéias científicas se estabeleceram reforçando a idéia de

superioridade de uma raça sobre outra, assim como para justificar também

os domínios econômicos, sociais e políticos de brancos sobre as demais

raças.

A universidade brasileira hoje, por ocasião do debate em torno das

ações afirmativas passa a rediscutir a origem e desenvolvimento dessas

idéias racistas. Podemos perceber o quanto ainda repercutem nos

sentimentos e comportamentos das pessoas, sendo a família e a escola em

todos os níveis, a nosso ver, algumas das principais agências

responsáveis pela reprodução do preconceito, da discriminação e do

racismo.

Muitas Universidades no Brasil já experimentam o sistema de cotas, e

já podem avaliar essa política, desde 2004, quando a primeira

Universidade Federal, a UnB faz o seu primeiro vestibular. Os resultados

são positivos, sendo o mais significativo a entrada de negros em cursos

de médio e alto prestigio como Medicina, Direito, Arquitetura,

Psicologia, Engenharia, por exemplo.

A Universidade Federal do Ceará, a pedido do Ministério Público e

através de um grupo de professores iniciou reflexões sobre a

implementação de uma política de acesso e permanência das populações

mais desfavorecidas socialmente, camadas nas quais se encontram pretos e

pardos (negros) de acordo com a classificação do IBGE. Infelizmente o

então Reitor, na gestão vigente ainda neste ano de 2010, se mostrou

contrário à política de cotas. Ademais, apesar dos esforços envidados

por alguns professores na gestão anterior, assim como na atual gestão, a

proposta de cotas para negros, índios e pobres da escola pública, foi

fragorosamente derrotada.

Esta é uma política que vem mobilizando não somente a reflexão da

comunidade universitária, mas também os movimentos sociais e a sociedade

como um todo, pois comporta no âmbito de suas principais discussões,

questões fundamentais relativas aos direitos humanos do cidadão. Nas

universidades nas quais vem sendo implementadas políticas de ação

afirmativa, estas vêm apresentando bons resultados como na UnB, UFBA,

UFMG, mas sem dúvida a que mais cria polêmica são as cotas para negros.

A UFC, rejeitando essas políticas, reflete o senso comum, pois no

Estado do Ceará é cristalizada a idéia de que não existem negros, mas

somente índios e mestiços, ou seja: moreninhos, mulatos, marrons, ou

outras tantas nomenclaturas atribuídas às pessoas negras como se isso

atenuasse a qualidade ruim de dizer-se negro ou negra. As pessoas

negras, aquelas que estão nessa gradação de cor entre pardos e pretos,

em geral não se reconhecem como negros, porque ser negro significa ser

inferior, sujo, suspeito, marginal, etc. Essas são idéias comuns e

corriqueiras que se pode perceber diariamente no imaginário social.

Hoje, alguns historiadores vêm procurando desconstruir algumas idéias da

história oficial que afirma não ter tido escravidão negra no Ceará, e,

portanto, que essa cultura da negritude e da africanidade não existe

nesse estado. Na verdade, para o Ceará vieram menos negros se

compararmos a estados como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, o

que não significa que desvalorizemos, e criemos um silêncio e uma

negação dessa cultura para invisibilizá-la. Sabe-se que até hoje há

comunidades quilombolas no Ceará que precisam ser reconhecidas e

amparadas em seus direitos.

A postura da universidade só dificulta esse reconhecimento deixando

essas populações em situação muito precária na sua qualidade de vida. Os

jovens quilombolas, assim como os demais negros pobres da escola

pública, têm direitos à ascensão social e esta com certeza poderá

acontecer se pleitearem uma vaga na universidade. Essa é uma

responsabilidade da sociedade como um todo, mas, sobretudo, das

instituições de ensino superior.

BIBLIOGRAFIA:

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Racismo e anti-racismo no Brasil.

São Paulo, Fundação de apoio à Universidade de São Paulo/ Editora 34,

1999.

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Dominus, 1965HASENBALG, Carlos Alfredo. Estrutura Social, mobilidade e raça. Editora Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo: Edições Vértice, 1988.

______; DO VALLE SILVA, Nelson. Relações raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora/ IUPERJ, 1992.

HOFBAUER, Andréas. Conceito de "Raça" e o ideário do "Branqueamento" no século XIX. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Universidade Federal de São Carlos, n. 41- 42, jan./jul. 2003.

KUHN, Thomas S.- A estrutura das revoluções científicas, São Paulo, 2003.

LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre: quarenta anos de correspondência literária entre Lobato e Godofredo Rangel. São Paulo: [s.n.], 1944.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. O Sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Summus, 2003.

PESSOA, Oswaldo Frota. Raça e eugenia. In: SHWARCZ, Lilia Moritz; QUEIROZ, Renata da Silva (Orgs.). Raça e diversidade. São Paulo: Estação Ciência/ Edusp, 1996.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As teorias raciais, uma construção histórica de finais do século XIX. In: ______; QUEIROZ, Renato da Silva (Orgs.). O contexto brasileiro São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/ Estação Ciência: Edusp, 1996.

SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1976.

SODRÉ, Muniz. Claros e Escuros. Identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Dominus, 1965HASENBALG, Carlos Alfredo. Estrutura Social, mobilidade e raça. Editora Revista dos Tribunais Ltda, São Paulo: Edições Vértice, 1988.

______; DO VALLE SILVA, Nelson. Relações raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora/ IUPERJ, 1992.

HOFBAUER, Andréas. Conceito de "Raça" e o ideário do "Branqueamento" no século XIX. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Universidade Federal de São Carlos, n. 41- 42, jan./jul. 2003.

KUHN, Thomas S.- A estrutura das revoluções científicas, São Paulo, 2003.

LOBATO, Monteiro. A Barca de Gleyre: quarenta anos de correspondência literária entre Lobato e Godofredo Rangel. São Paulo: [s.n.], 1944.

NASCIMENTO, Elisa Larkin. O Sortilégio da cor: identidade, raça e gênero no Brasil. São Paulo: Summus, 2003.

PESSOA, Oswaldo Frota. Raça e eugenia. In: SHWARCZ, Lilia Moritz; QUEIROZ, Renata da Silva (Orgs.). Raça e diversidade. São Paulo: Estação Ciência/ Edusp, 1996.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. As teorias raciais, uma construção histórica de finais do século XIX. In: ______; QUEIROZ, Renato da Silva (Orgs.). O contexto brasileiro São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/ Estação Ciência: Edusp, 1996.

SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1976.

SODRÉ, Muniz. Claros e Escuros. Identidade, povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

POPPER, Karl R. A Lógica da investigação cientifica. São Paulo, Abril Cultural, 1980.

TELLES, Edward. Repensando as Relações de Raça no Brasil. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Universidade Federal de São Carlos, n. 41- 42, jan./jul. 2003.

______. Lei nº 9100 de 19 de setembro de 1995. Trata das eleições municipais de 1996, estabeleceu o percentual mínimo de 20% de candidatas mulheres nas listas dos partidos políticos e coligações. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 out. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9100.htm>. Acesso em: 20 abr. 2005.

TELLES, Edward. Repensando as Relações de Raça no Brasil. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Universidade Federal de São Carlos, n. 41- 42, jan./jul. 2003.

______. Lei nº 9100 de 19 de setembro de 1995. Trata das eleições municipais de 1996, estabeleceu o percentual mínimo de 20% de candidatas mulheres nas listas dos partidos políticos e coligações. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 out. 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9100.htm>. Acesso em: 20 abr. 2005.

Notas:

(1) "A lei nº 9.100/95 expressamente instituiu o percentual mínimo de

20% de mulheres candidatas às eleições municipais do ano de 1996, com o

objetivo de aumentar a representação das mulheres nas instâncias de

poder. Posteriormente, a lei nº 9.504/97 aumentou o percentual para 30%

(ficando definido um mínimo de 25%, transitoriamente, em 1980,

estendendo a medida às outras entidades componentes da Federação, e

também ampliando em 50% o número de vagas em disputa)." (BELCHIOR, 2006,

p. 23).

(2) De acordo com o art. 37, VIII da Constituição Federal, deverá ser reservado um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão.

(3) Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dentre outras.

(4) O autor faz rico levantamento sobre questões sobre como as raças se formam e se desfazem, e sobre eugenia. Ver mais em Schwarcz e Queiroz (1996).

(5) Jean Paul Sartre (1978) fala também da importância de se dar sentidos e significados novos as palavras de acordo com nossos interesses (interesse dos negros) Com relação à palavra "negro" por exemplo, Sartre (op. cit., p. 94) diz: "[...] o negro não pode negar que seja negro ou reclamar para si esta abstrata humanidade incolor: ele é preto. Está pois encurralado na autenticidade: insultado, avassalado, reergue-se, apanha a palavra ‘preto’ que lhe atiram qual uma pedra; reivindica-se como negro, perante o branco, na altivez."

(6) Conforme Costa (2003, p. 45), "[...] o mito que persistiu desde os anos 30 e que parece ir se desconstruindo a partir dos anos 70 é o da brasilidade inclusiva e aberta, capaz de integrar em seu interior harmonicamente as diferenças."

(7) Ver mais em Skidmore (1976, p. 70-80).

(8) Schwarcz (1996) faz um interessante estudo sobre teorias racistas com base em telas a óleo, gravuras, xilogravuras do século XIX. A autora também apresenta as teses da medicina legal de Lombroso, do psiquiatra Nina Rodrigues, dentre outros que, procuraram comprovar que quem apresentava traços negros ao nascer teria tendências a serem bandidos, marginais perigosos, loucos. Essas teorias justificam as idéias de eugenia.

(9) Muniz Sodré (1999), estudando a questão da identidade nacional, fala de uma referência clássica do Abolicionismo, o intelectual Joaquim Nabuco, e de uma afirmação proferida por este, mostrando o nível de eurocentrismo do seu pensamento.

(10) Sodré (op. cit., p. 86) traz afirmação de Monteiro Lobato, segundo ele, um "racista confesso" no qual este revela: "Só a imigração e a conseqüente fusão de sangue superior trará uma aptidão congênita para o progresso."

(11) Sodré (1999) cita inúmeros brasileiros ilustres de todas as áreas que contribuíram com a formação dessa identidade nacional, dentre eles: Nina Rodrigues (psiquiatra), Euclides da Cunha (escritor), Cassiano Ricardo (poeta e escritor), Silvio Romero, Oliveira Viana (sociólogo), Farias Brito (filósofo) entre outros.

(2) De acordo com o art. 37, VIII da Constituição Federal, deverá ser reservado um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão.

(3) Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), dentre outras.

(4) O autor faz rico levantamento sobre questões sobre como as raças se formam e se desfazem, e sobre eugenia. Ver mais em Schwarcz e Queiroz (1996).

(5) Jean Paul Sartre (1978) fala também da importância de se dar sentidos e significados novos as palavras de acordo com nossos interesses (interesse dos negros) Com relação à palavra "negro" por exemplo, Sartre (op. cit., p. 94) diz: "[...] o negro não pode negar que seja negro ou reclamar para si esta abstrata humanidade incolor: ele é preto. Está pois encurralado na autenticidade: insultado, avassalado, reergue-se, apanha a palavra ‘preto’ que lhe atiram qual uma pedra; reivindica-se como negro, perante o branco, na altivez."

(6) Conforme Costa (2003, p. 45), "[...] o mito que persistiu desde os anos 30 e que parece ir se desconstruindo a partir dos anos 70 é o da brasilidade inclusiva e aberta, capaz de integrar em seu interior harmonicamente as diferenças."

(7) Ver mais em Skidmore (1976, p. 70-80).

(8) Schwarcz (1996) faz um interessante estudo sobre teorias racistas com base em telas a óleo, gravuras, xilogravuras do século XIX. A autora também apresenta as teses da medicina legal de Lombroso, do psiquiatra Nina Rodrigues, dentre outros que, procuraram comprovar que quem apresentava traços negros ao nascer teria tendências a serem bandidos, marginais perigosos, loucos. Essas teorias justificam as idéias de eugenia.

(9) Muniz Sodré (1999), estudando a questão da identidade nacional, fala de uma referência clássica do Abolicionismo, o intelectual Joaquim Nabuco, e de uma afirmação proferida por este, mostrando o nível de eurocentrismo do seu pensamento.

(10) Sodré (op. cit., p. 86) traz afirmação de Monteiro Lobato, segundo ele, um "racista confesso" no qual este revela: "Só a imigração e a conseqüente fusão de sangue superior trará uma aptidão congênita para o progresso."

(11) Sodré (1999) cita inúmeros brasileiros ilustres de todas as áreas que contribuíram com a formação dessa identidade nacional, dentre eles: Nina Rodrigues (psiquiatra), Euclides da Cunha (escritor), Cassiano Ricardo (poeta e escritor), Silvio Romero, Oliveira Viana (sociólogo), Farias Brito (filósofo) entre outros.

Nenhum comentário:

Postar um comentário